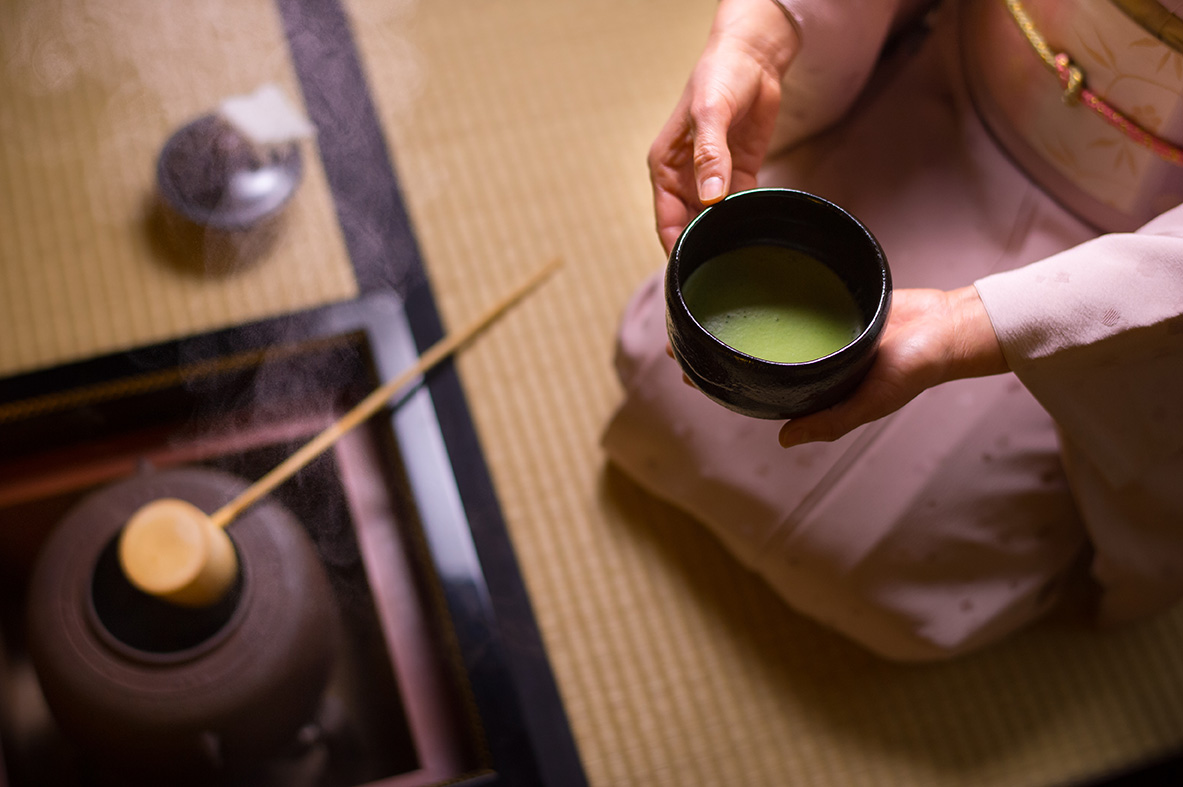

日本人にとって身近な存在で、毎日の食卓やおもてなしにも欠かせない「お茶」。

心が波立っている時や疲れている時、一杯のお茶に癒される人も多いのではないでしょうか。

近年では海外でも人気が高まり、日本茶をはじめ、急須、湯呑みなどの茶器は今や日本のお土産としても定番で、世界各国でお茶を淹れて楽しむ人が増えているといいます。

今回はそんな日本のお茶文化について紐解きます。

遣唐使や僧たちによって「薬」として伝わったのがはじまり

日本にお茶が伝来したのは、奈良時代~平安時代、遣唐使や留学僧が持ち帰ったのが始まりといわれています。平安初期に編さんされた歴史書『日本後紀』には「僧・永忠(えいちゅう)が嵯峨天皇に茶を煎じて奉げた」と記され、これが日本最古の“お茶を飲んだ”記録とされています。

さらに嵯峨天皇は、畿内(きない)や近江・丹波・播磨などに茶を植えさせ、毎年献上するよう命じたとも記されていることから、茶の栽培が行われていたことがわかります。

当時飲まれていたのは、「団茶(だんちゃ)」や「餅茶(へいちゃ)」と呼ばれる、茶葉を蒸して臼でつき、固めて乾燥させたもの。中国では薬として服用されていたことから、日本でも滋養強壮や健康のために飲まれていたようです。

また、当時のお茶はとても貴重で、僧侶や貴族などごく限られた人しか口にすることはできませんでした。

鎌倉時代には「宇治茶」が発展

鎌倉時代に入ると臨済宗の開祖である栄西(えいさい)が、禅を学ぶために滞在していた宋から茶の種や、団茶に変わって「碾茶(てんちゃ)」(石臼で挽く前の抹茶)の文化を持ち帰りました。この頃から茶筅で泡立てて飲む方法が始まったと考えられています。

栄西は日本初のお茶の専門書となる『喫茶養生記』を編さんし、その製法や効能、飲み方を広めたのです。

やがて京都・栂尾(とがのお)の明恵上人(みょうえしょうにん)に伝わり、高山寺で本格的な茶の栽培が始まりました。「日本最古の茶園」として知られる栂尾産の茶は品質が高く、この地で栽培された茶を「本茶」、それ以外の産地で栽培されたものは「非茶」と呼んで区別していたのだとか。

13世紀には、茶の文化をさらに広めるべく、茶園が宇治に移植され、「宇治茶」が発展します。茶の産地は京都以外にも広がり、伊勢や伊賀、駿河、武蔵などでも栽培されるようになりました。

鎌倉後期には、武士階級にも社交としての喫茶文化が広がります。仲間内で集まってはお茶を楽しむ「茶寄合」や、茶を飲み比べ、産地を当てる「闘茶」が大流行しました。

室町時代には、“不足の美を求める精神”を重んじる「侘茶」が誕生

室町時代に入ると、三代将軍・足利義満は宇治茶を銘茶として庇護し、7つの茶園を開かせて茶の栽培を奨励します。

安土桃山時代には、宇治茶独自の栽培方法である「覆下(おおいした)栽培」(茶葉を日光から遮って育てる栽培方法のこと)も考案されたといわれています。

室町中期には、村田珠光(むらた・じゅこう)が、「侘茶(わびちゃ)」を創出しました。

中国からの渡来品で、高級な唐物(からもの)を尊ぶ風潮に対して、慎ましく、簡素なものの中に美しさを見出す「侘茶」の精神は、武野紹鴎(たけの・じょうおう)や千利休らに受け継がれ、「茶の湯」が完成しました。

江戸時代に考案された「煎茶」が日本茶の主流に

江戸時代に入ると「茶の湯」は幕府の儀礼に正式に取り入れられ、武家社会に欠かせない存在になりました。

また、庶民の間にも茶葉を煮出した(煎じた)手軽な飲み方でお茶を飲む文化が広がります。1738年に庄屋の永谷宗円(ながたにそうえん)が考案した「青製煎茶製法(永谷式煎茶)」は、これまでにない香りと味わいで大評判になり、「煎茶の祖」と呼ばれています。宇治製法とも呼ばれるこの製法は、やがて全国へ広がり、日本茶の主流となっていきました。さらに1835年には6代目山本嘉兵衛が「玉露」の製法を考案し、煎茶を楽しむ文化が広がっていきました。

また、幕末から明治にかけては、生糸(絹)と並ぶ重要な輸出品としてお茶がアメリカやイギリスに輸出されていたこともわかっています。

まとめ

中国から伝来し、日本で独自に発展した「日本茶」の文化。大正時代に入るまでは贅沢品で、一般家庭に急須や煎茶が普及するのは昭和に入ってからといわれています。

ちなみに海外では、紅茶のようにティーポットで淹れたり、ミルクや砂糖を加えて楽しんだりもされていたのだとか。

現在、“日本一の茶どころ”として名高い静岡県をはじめ、鹿児島県(知覧茶)、埼玉県(狭山茶)、福岡県(八女茶)など全国各地で気候を生かした茶の生産が行われています。さまざまなお茶を飲み比べて、お気に入りの味を見つけてみてはいかがでしょうか。